フィラリア予防の必要性

フィラリア症(犬糸状虫症)は蚊が媒介する犬糸状虫(Dirofilaria immitis)が肺動脈に寄生する疾患であり、肺動脈の血管内皮損傷により血流障害、肺の肉芽腫性炎症、肺動脈血栓塞栓症、うっ血性心不全が引き起こされ、腎不全や肝不全にも発展し、死に至る恐ろしい病気です。

なぜ予防が重要?

予防薬の普及により、遭遇する機会が減少したフィラリア症ですが、保護犬など予防薬が投与されていなかった犬では、感染例に毎年遭遇します。

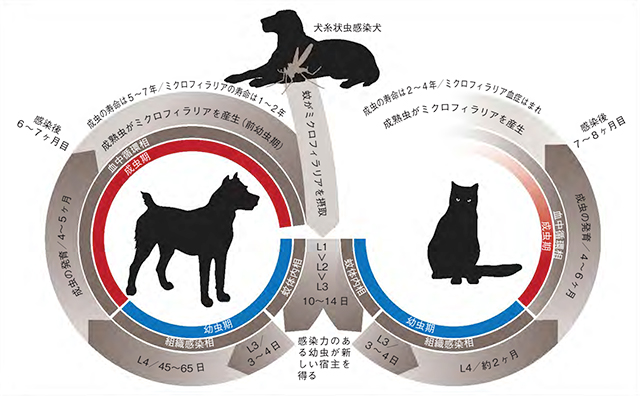

フィラリアは、以下の経緯で広がっていきます。

- 蚊がフィラリアに感染した犬を吸血する

- その蚊がミクロフィラリア(幼虫)に感染する

- その蚊が他の犬を吸血する

- 他の犬がフィラリアに感染する

ミクロフィラリアは皮下組織や筋組織で成長します。

感染後約3ヶ月で血管に侵入、

感染後4〜5ヶ月で右心系から肺動脈へ移動しながら未成熟虫に発育し、

感染後6ヶ月で成虫となり、主に肺動脈に寄生します。

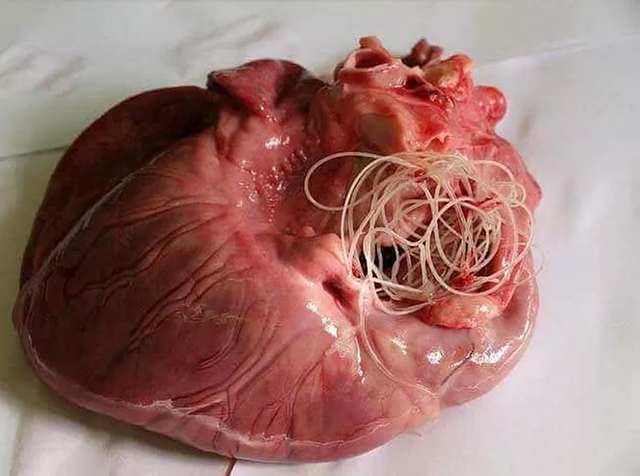

心臓に寄生した例(Dirofilaria immitis – MEDizzyより引用)

予防薬の効果

犬における犬糸状虫感染症の予防・診断・治療ガイドラインより引用

フィラリア予防薬は、体内に侵入したミクロフィラリアを殺滅します。

上記の図のL4の未成熟虫には100%の効果を示します。

American Heartworm Society(米国犬糸状虫学会)では、最大限の効果を得るためにはフィラリア予防は通年ですべきとしていますが、気温が14℃を下回ると蚊の体内でフィクロフィラリアの成熟が停止することや、気温15℃以上になると蚊が吸血活動を開始することから、フェリーチェペットクリニックでは、蚊が見られ始めてから1ヶ月後から、蚊が見られなくなって1ヶ月後まで、月1回の投薬による予防をご提案しています。

福岡県では4月末~5月から開始し、11月末~12月までの合計8回が適当であると考えられます。

予防開始前の血液検査

もし、フィラリア成虫が寄生していたり、ミクロフィラリアが大量に寄生している状態でフィラリア予防薬を投与してしまうと、ミクロフィラリアの急激な死滅によりアナフィラキシーショック症状が起こることがあり、死亡することもあります。

そのため、American Heartworm Society(米国犬糸状虫学会)では、7ヶ月齢以上の全ての犬において、予防薬の投与を行う前に血液検査をすべきとしています。

フィラリア予防の開始前には、下記の血液検査をします。

- キットを用いた抗原検査(メス成虫の生殖器から分泌される抗原)

※メス成虫が存在せずオス成虫のみの寄生であった場合は検出できないと言われています - 顕微鏡にてミクロフィラリア検査

※抗原検査はミクロフィラリアが少数寄生(50~100隻/ml)の場合に感度が低くなると言われています

米国犬糸状虫学会のガイドラインでは「投薬を守れなかった場合や予防薬の製品または薬剤の種類を変更する場合には、事前に抗原検査とミクロフィラリア検査を実施する」としています。

しかし、抗原検査はメス成虫の生殖器から分泌される抗原を検出する検査ですので、投与しそびれた月から6ヶ月以上経たないと、抗原検査で感染を確認することができません。

どの程度投与間隔が空いてしまっているかにより対応が異なりますので、投薬を忘れてしまった場合は、動物病院にご相談ください。

引き起こされる病気

フィラリア症に感染した場合、発熱・咳・呼吸促迫・腹水貯留・元気食欲消失などの症状が認められます。

犬糸状虫の寄生数が多数であったり、肺動脈塞栓などによる血行動態の変化が原因となり肺動脈に寄生している犬糸状虫が右心室、右心房、大静脈に移動することにより、“大静脈症候群”という急性症状(突然の元気食欲消失、呼吸困難、虚脱、運動不耐性、血色素尿、急性腎不全)を呈し、危険な状態に陥る場合もあります。

このようにフィラリアは、予防薬の投与を遵守することで感染させないことが最も大切です。

フェリーチェペットクリニックでは、4月末~5月から開始し、11月末~12月までの合計8回の予防を推奨しています。

詳しくは「予防について」をご覧ください。